Erbschaft erhöht absolute Ungleichheit

Julia Jirmann | Veröffentlicht am |

So ungerecht kann erben sein

Ein kürzlich erschienener FAZ-Blog erklärt angeblich „warum die Weitergabe von Vermögen die soziale Ungleichheit sogar verringert“. Dafür zitiert er zwei neue Erbschaftsteuer-Studien aus Australien und Norwegen. Beide Studien zeigen aber: Erbschaften und Schenkungen sind zwar relativ zum vorherigen Vermögen progressiv, die absolute Ungleichheit erhöhen sie trotzdem. Das zeigt auch eine ganz ähnliche Studie des DIW für Deutschland.

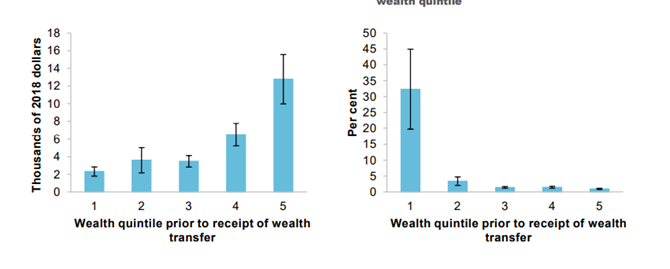

Die Forscher aus Australien setzen für ihre Untersuchungen die Erbschaften und Schenkungen ins Verhältnis zu den sonstigen Vermögen. Dabei zeigt sich, dass die Weitergabe von Vermögen die relative Ungleichheit leicht senkt. Der Grund dafür: weniger wohlhabende Australier erzielten durch Erbschaften, gemessen an der Höhe des bereits vorhandenen Vermögens, im Schnitt einen größeren Vermögenszuwachs. Allerdings unterschlägt der FAZ-Beitrag das viel bedeutendere Ergebnis der Studie: Erbschaften erhöhen auch in Australien die absolute Ungleichheit. Und die ist für das tägliche Leben das aussagekräftigere Maß. Denn hier werden die Vermögensdifferenzen zwischen den Menschen, die eine Erbschaft oder Schenkung erhalten und denen, die leer ausgehen ersichtlich.

An einem Beispiel veranschaulicht: Ich besitze 20.000 Euro und erhalte ein Erbe von 10.000 Euro – dann beträgt der relative Vermögenszuwachs 50 Prozent. Mein Nachbar hingegen, hat bereits 200.000 Euro und erbt 50.000 Euro. Sein Vermögen wächst durch die Erbschaft um 20 Prozent. Mein prozentualer Zugewinn ist also größer als der meines Nachbarn, obwohl ich weniger erbe. Wären mein Nachbar und ich allein auf der Welt, würde der Gini-Koeffizient nach den Erbfällen sinken. Unterm Strich aber – also absolut betrachtet – habe ich jetzt 30.000 Euro und der Nachbar 250.000 Euro. Das macht einen Vermögensunterschied von 220.000 Euro. Vor der Erbschaft trennten uns nur 180.000 Euro.

Die norwegischen Forscher betrachten die Jahre von 1995 und 2013 und simulieren, wie die Einkommens- und Vermögensverteilung aussehen würde, wenn es in diesem Zeitraum keine Schenkungen und Erbschaften gegeben hätte. Dazu setzen sie die Erbschafts- und Schenkungsvolumen nicht nur ins Verhältnis zum vorherigen Vermögen, sondern auch ins Verhältnis zum Arbeitseinkommen und den staatlichen Transferleistungen der letzten 15 Jahre. Ihr Fazit: Schenkungen und Erbschaften machen insgesamt nur einen kleinen Anteil an den gesamten Zuflüssen in Norwegen aus: etwa 3 bis 6 Prozent je nach Alter. Das ist allerdings wenig verwunderlich, denn die Studie lässt wichtige Parameter gänzlich außer Acht: etwa Kapitaleinkommen und andere Einkommen, die (ohne Arbeit) aus (geerbten) Vermögen generiert werden. Außerdem steigt die Bedeutung von Erbschaften und Schenkungen – genauso wie auch in Australien – bei den besonders Reichen stark an. Beim reichsten Prozent machen sie bereits mehr als Prozent an allen Einnahmen aus. Und diejenigen, deren Eltern zu den obersten 0,1 Prozent gehören, haben zwischen 1995 und 2013 etwa 40 Prozent ihres gesamten Einkommens von ihren Eltern erhalten und nur 60 Prozent selbst erarbeitet (Gehälter aus dem Unternehmen der Eltern mitgezählt).

Und auch in Norwegen gilt: Menschen mit höherem Einkommen erhalten absolut betrachtet deutlich höhere Erbschaften und Schenkungen, was die absolute Ungleichheit wachsen lässt. Insbesondere die Kinder von sehr reichen Familien erhalten früh sehr große Erbschaften und Schenkungen, so das Ergebnis.

Schreibe einen Kommentar